01 為何說工業機器人與數控機床產業具有可比性

一是兩者在底層技術上具有互通性。機器人和機床工作原理相似,都是通過控制系統,對伺服電機系統進行閉環伺服控制,對給定的運動要求進行逆解,然后進行電機驅動控制。許多企業同時涉足兩個領域,如機器人代表性企業埃斯頓自動化成立于1993年,初期主要產品即為金屬成形機床數控系統,其后擴展產品線至金屬成形機床電液伺服系統、交流伺服系統以及智能工業機器人領域;秦川機床作為機床行業領導者,其經多年研發的機器人關節減速器產品成為企業發展新增長點。

二是兩者在產業發展層面具有相似性。工業機器人產業和數控機床產業都屬于技術密集型產業,尤其在高端產品上對技術、品質等的要求較高。同時,兩個產業的發展均受經濟周期、市場需求、政策因素等的影響較大,均呈現明顯的周期性特征。

三是兩者在應用場景方面有部分重疊性。在制造業中,工業機器人和數控機床都可用于加工金屬、塑料等材料,并且都可以用于生產零部件和產品。例如,在建筑業中,工業機器人和數控機床都可以用于鈑金加工、模具制造等應用。在汽車制造中,數控機床可用于加工零部件,而工業機器人可用于裝配零部件。

當然,工業機器人與數控機床作為兩種不同的制造業裝備,其性能、擅長的領域仍有所區別。其中,數控機床的剛性和精確性更高,工業機器人工作范圍更大、產線布局更為靈活。

02 工業機器人與數控機床產業發展階段不同

數控機床是20世紀50年代初機械加工領域的一項重要技術。數控機床的出現大大提高了機械加工的效率和精度,并為工業機器人的發展奠定了基礎。現代工業機器人的雛形于1978年誕生,是一臺全電動、6軸多關節型機器人。兩個產業發展階段不同,呈較大區別。

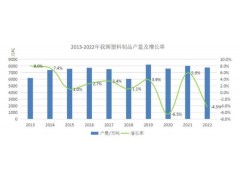

一是市場規模相差懸殊。數控機床比工業機器人更早出現,發展歷史更久,市場規模相應也更大。工業機器人產業相對較新,發展較快,但目前市場規模相對較小。據中國電子學會發布的《中國機器人產業發展報告》顯示,2021年我國機器人市場規模為174億美元,其中工業機器人市場規模87億美元。而同期中國數控機床市場規模為2687億元人民幣(約合400億美元)。

二是應用領域存在差異。由于產品的功能、特性,數控機床與工業機器人的應用領域逐漸出現分化。數控機床的應用領域相對更為廣泛,幾乎涵蓋了所有的制造業。而工業機器人的應用領域有待拓展,目前工業機器人主要用于自動化生產線,在汽車、3C、物流等行業應用較多,其他行業還有待進一步推廣。另外,普通中低端數控機床技術已經十分成熟,國產化率也較高,購買成本低,因此在中小企業中較為普及。工業機器人的應用則主要集中在大中型企業。

三是貿易結構有所不同。工業機器人外貿呈明顯逆差,2021年進口金額為21.96億美元,其中從日本進口金額占比達到近80%。同年出口金額為5.61億美元,韓國、德國和泰國的出口金額排名前三。以進出口數量最多的多功能工業機器人為例,2021年平均進口單價1.3萬美元/臺,平均出口單價4000美元/臺。機床外貿逆差不明顯,2021年中國機床累計出口金額約86.55億美元,累計進口金額約82.4億美元。但進出口單價差距同樣巨大,出口單價約304美元,進口單價約76748美元。可見兩者的出口均以中低端產品為主。

03 回顧機床產業的教訓

機床作為工業母機,是裝備制造業的核心生產基礎,更是一個國家制造業升級發展的重要引擎。改革開放以來,我國機床行業歷經多年發展取得了巨大進步,從生產量和消費量來看都是全球第一。但經過多年發展,我國機床行業仍然“大而不強”,單一國產機床企業在國際市場競爭力較弱。縱觀機床產業的發展歷程,總結以下幾點教訓:

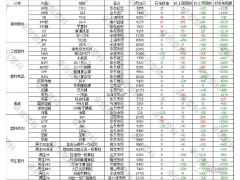

一是,未充分掌握核心技術。目前國內企業在機床核心零部件方面取得了一定的進步,包括數控系統、傳動系統中的絲杠、線軌、刀具以及機床主軸、光柵尺、解碼器等,但還無法做到在品質、精確性、穩定性等方面全面比肩進口產品,遲遲無法打開市場。2021年機床國產化率達67%,創世紀、北京精雕、紐威數控和海天精工等國內企業的市場份額不斷提升。但是國產機床仍然集中在中低端領域,中高端機床國產化率降至20%,高端機床國產化率則不足10%。

圖:海天精工提到核心零部件依賴進口

圖:創世紀2022年半年報提到核心零部件依賴進口

二是,急于求成貪大求快。機床業是高技術門檻、強調專業分工,而且需要長期積累的行業,如數控系統的開發,是知識、技能、經驗和訣竅的積累,引進的只是產品,其中凝聚的知識和經驗對于引進者來說都是“黑箱”。日本發那科、德國西門子等企業都是長期集中力量,聚焦做到某一領域的單項冠軍。而中國機床企業有了一定的成績后,就會主動或被動走上貪大求快的道路,沈機、大機都是因此走入“萬劫不復”的艱難處境。完成了混合所有制改革的大連機床,不但打著“像造汽車一樣造機床”的口號,大干快上,還造假騙貸融資,最終捅出數百億債務窟窿。

三是,上下游配套體系跟不上。比如要制造一個1μ精度的機床(1μ等于0.001毫米,而典型工業機器人重復定位精度約±0.05mm),就意味著要把各個環節的誤差全部控制到1μ以下。用刀具來舉個例子,國產刀具有的損耗速度快,有的損耗速度慢,或者忽快忽慢,因為刀的材質不均勻,加工參數同一性不可靠,導致整體精度不如預期。而該類刀具所需的特制高速合金材質需要由特種鋼冶煉廠生產。除此之外,刀具所需要的涂層處理工藝,稱之為CVD、PVD,也就是化學涂層法、物理涂層法,一些特別的工藝國內還沒有掌握。2021 年國內硬質合金數控刀片國產化率不到30%。

四是,缺乏高端技術人才。中國機床業人才缺乏,而且大量人才流失,加劇了人才的匱乏。目前需要大量熟悉數控機床機械結構及數控系統軟硬件知識的中高級人才,具有扎實的專業理論知識、較高的英語水平并積累了大量的實踐經驗;也需要大量精通數控機床結構設計以及數控系統電氣設計,能夠進行數控機床產品開發及技術創新的數控技術高級人才。

04 警惕工業機器人重蹈機床業覆轍的風險

綜上,數控機床和工業機器人產業,都屬于本身規模并不大,但是其所支撐的工業體系卻非常龐大的基礎性產業。如2020年中國機械制造業產值達到了22萬億,而機械制造業的零部件中有三分之一需由數控機床加工完成。

機床產業遇到的問題,在工業機器人領域同樣存在。如低端鎖定問題、概念炒作問題,以及簡單組裝、低價競爭、人才匱乏等。更不用提工業機器人的一些核心零部件(控制器、伺服系統、減速器),其實并非獨有,都是機床及其他智能制造領域久攻不下的難點。廣義的伺服電機,機床正是其下游最主要的應用領域,占比20.4%,而機器人領域應用只占6.2%。

因此,說中國工業機器人產業有重蹈機床行業覆轍的風險并不為過。未雨綢繆之下,可考慮從以下幾方面著手改進:

一是做好頂層設計,明確戰略布局、空間布局和產業布局。建議由多地、多個部門共同聯合發起(如長三角區域),成立機器人產業發展委員會,建立聯席會議制度,加強頂層設計明確地區機器人產業發展定位、目標等,做好區域配合提升競爭層次。

二是企業提出、政府立項、產學研協作,加大對核心零部件的聯合研發攻關。采用使用單位提需求、政府立項、研發機構承接的方式,對制約產業發展的關鍵技術進行科技攻關,確保資金能真正用在關鍵技術攻關上。協調整合長三角地區產學研用和跨學科資源,爭取機器人、智能制造、人工智能等多領域跨學科的國家級重大科研項目落地。

三是采取“一業一策”方式迅速拓展新的機器人應用場景。如可利用長三角地區“一鎮一品、一村一品”的產業集聚特點,便于針對細分行業集中開展應用試點。確定若干設備較落后、有較大提升空間的行業和企業,組織實施“機器換人”技術改造專項計劃,擴大工業機器人的應用領域。

四是強化金融配套支持。1.對外并購+對內整合,支持產業鏈融合發展。支持國內機器人供應商不斷通過“自主研發+外延并購”完善技術體系,鼓勵企業通過參股、并購等方式向機器人產業鏈高價值領域進行延伸;2.設立地區專項采購獎勵。對采購具有自主知識產權、享有發明專利的國產機器人設備、前 100 件關鍵零部件等,按合同金額給予一定比例的買方采購獎勵;3.探索引導金融機構設立工業機器人“首臺套”專項貸款;4.實施重大國產技術裝備保險補償機制。聯合保險公司針對采購、應用“首臺套”國產機器人整機和零部件提供定制化的保險服務。

五是推廣“雙元制產教融合”人才培養模式。建立區域性“產教融合”示范區,利用一批優秀的職業技術學院,采用校企合作“結對子”的產教融合人才培養模式,設立實訓基地、工程師共享中心、院士工作站等,加快專業人才的培養和輸出。